Organisations

Les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) : un modèle d’avenir pour une économie juste et soutenable

Le Labo ESS et la CG Scop dévoilent une étude inédite consacrée aux modèles socio-économiques des Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic)

Une Scic, qu’est-ce que c’est ?

Juridiquement, une Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) est une société coopérative de forme SA, SARL ou SAS. De forme privée et d'intérêt public, elle associe des personnes physiques ou morales autour d’un projet commun alliant efficacité économique, développement local et utilité sociale. La Société coopérative d'intérêt collectif concerne tous les secteurs d'activité, dès lors que l'intérêt collectif se justifie par un projet de territoire ou de filière d'activité impliquant un sociétariat hétérogène (multisociétariat), le respect des règles coopératives (1 personne = 1 voix), et la priorité à la pérennité de l’entreprise (réinvestissement des résultats).

Une forte dynamique de croissance de ce modèle coopératif

A fin 2024, la CG Scop recense 1 417 Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) en France, contre 1 060 en 2020. Leur chiffre d’affaires cumulé atteint 1,6 milliard d’euros, contre 597 millions d’euros en 2020. Ces chiffres témoignent de la forte dynamique de croissance de ce modèle coopératif, encore trop méconnu du grand public. En effet, aucune analyse transversale n’avait jusqu’à présent permis d’objectiver la diversité et la richesse du modèle porté par ces entreprises, qui conjuguent utilité sociale, ancrage territorial et transition écologique.

C’est dans cette perspective que la CG Scop a confié au Labo de l’ESS la réalisation d’une étude (*) d’envergure nationale consacrée aux modèles socio-économiques des Scic.

Pour Fatima Bellaredj, déléguée générale de la Confédération générale des Scop et des Scic et présidente du Labo de l’ESS: « À l’heure où la société cherche des voies pour concilier performance économique, justice sociale et urgence climatique, les Scic incarnent une nouvelle façon de faire économie en commun. Cette étude met en évidence la diversité et la vitalité des Scic qui inventent de nouveaux modes de création et de répartition de la valeur au service d’une économie collective et ancrée dans les territoires. Les Scic répondent ainsi à des enjeux fondamentaux de démocratie en entreprise, de partage de la valeur et de gestion en commun des ressources — autant d’enjeux au cœur de la transition à venir. »

La création de valeur dans les Scic : diversité, ancrage et innovation collective

Cette étude met en lumière les chiffrés clés et 11 monographies qui analysent les modèles socio-économiques de 11 Scic. Elle propose ainsi pour la première fois une lecture approfondie de ce que produisent les Scic, des ressources qu’elles mobilisent et des modes de production et de répartition de la valeur qu’elles inventent.

Les résultats mettent en lumière la diversité des Scic, présentes dans tous les secteurs d’activité et produisant une grande variété de biens et de services, tout en incarnant un modèle profondément territorialisé et collectif.

- Leur multi-sociétariat — réunissant salariés, usagers, collectivités, partenaires — constitue une force humaine décisive, gage de pérennité et de dynamisme économique.

- Le territoire apparaît comme une ressource clé : il est à la fois support d’activité, levier d’innovation et au cœur de la valeur créée.

- S’adaptant aux besoins spécifiques des territoires tout en favorisant le développement économique local, les Scic génèrent une forte utilité sociale en s’inscrivant dans des démarches de transition écologique et de lutte contre les inégalités.

- Elles participent activement au renforcement des coopérations territoriales, condition essentielle d’une économie plus durable et démocratique.

Des enjeux stratégiques pour l’avenir des Scic

À travers ces dynamiques, les Scic montrent qu’il est possible d’inventer de nouvelles manières de “faire économie en commun”, en conjuguant efficacité économique, gouvernance démocratique et responsabilité écologique. Au-delà de dresser un constat, l’étude identifie plusieurs leviers clés pour assurer le plein développement des Scic :

- Mieux faire connaître le modèle : malgré leur croissance (+33 % entre 2020 et 2024), les Scic restent parfois mal comprises par certains acteurs économiques et institutionnels.

- Faciliter l’accès au financement : les Scic peinent encore à trouver leur place dans les dispositifs publics ou privés de financement, alors même qu’elles incarnent un modèle non délocalisable et porteur de sens.

- Renforcer l’animation du sociétariat : la mobilisation et la participation des différentes parties prenantes nécessitent du temps et des moyens, essentiels pour maintenir la dynamique collective qui fait la richesse du modèle.

Les modèles socio-économiques Scic : les éléments phares de l’étude

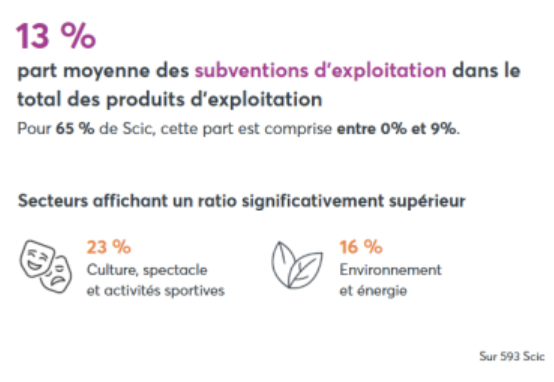

Les modèles socio-économiques des Scic sont globalement peu dépendants des aides publiques et privées.

Secteurs d’activité des Scic et décomposition du chiffre d’affaires : des coopératives principalement servicielles

* Sont présentés ici trois principaux secteurs d'activité dans lesquels les Scic sont le plus représentées. Les autres secteurs d'activité sont : culture-spectacle vivant-activités sportives, énergie-environnement, hébergement-restauration-tourisme, industrie, agriculture, construction, transports, secteur non renseigné.

Ressources humaines

- 91 % des Scic sont employeuses, totalisant 15 720 salariés.

- TPE/PME : 71 % des Scic ont moins de 10 salariés, seules 6 Scic ont plus de 250 salariés (secteurs services et éducation/santé).

Ancienneté et création

- 80 % des Scic ont moins de 10 ans, 36 % moins de 5 ans, et 8 % moins d’un an.

- Créations annuelles : stable entre 2001 et 2011, puis augmentation régulière jusqu’en 2017. Depuis, entre 108 et 127 créations/an, avec un pic en 2021 (163 créations) et un creux en 2023 (91 créations).

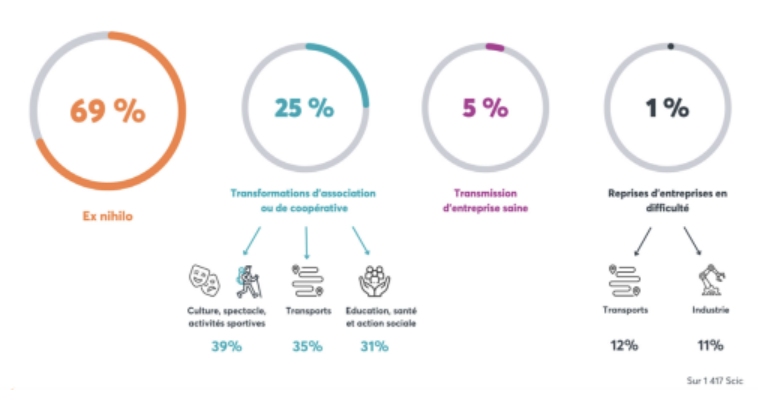

- Origine : en majorité créées ex-nihilo, quelques transformations d’associations ou de coopératives, et rares reprises d’entreprises en difficulté.

Répartition géographique : une concentration en Occitanie (210), Auvergne-Rhône-Alpes (207) et Île-de-France (193).

(*) A propos de l’étude :

Etude menée entre octobre 2024 et septembre 2025 à partir des données collectées auprès de 1 417 Scic, croisées à une analyse qualitative de 11 modèles socio-économiques. Elle s’inscrit dans les travaux du Labo de l’ESS sur l’axe « Changer le modèle économique » (2024–2026), visant à promouvoir des modèles soutenables et équitables au service d’une transition écologique juste.